.

Artikel ini dimuat ulang dari situs web RISE Programme.

.

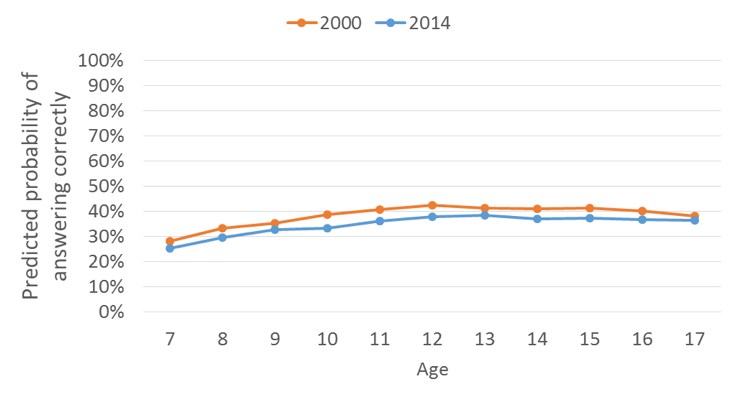

Tim peneliti RISE Indonesia membuat makalah—menggunakan soal-soal matematika tingkat sekolah dasar (SD) dari Indonesian Family Life Survey—yang memperlihatkan kemampuan matematika siswa di seluruh Indonesia menurun antara 2000 dan 2014.

Gambar 1

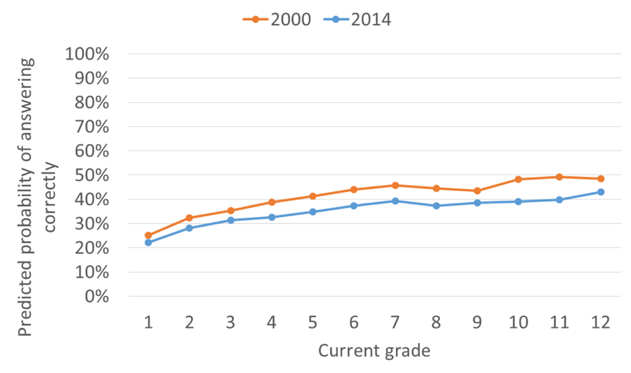

Makalah ini memperlihatkan kemampuan matematika siswa yang saat ini masih bersekolah. Meskipun demikian, kami menemukan hasil yang mirip pada kelompok usia 18–24 tahun.

Dalam melakukan analisis, kami menggunakan item response theory (IRT) dengan menghitung probabilitas tiap siswa menjawab tiap soal dengan benar, kemudian mengambil rerata dari probabilitas tersebut untuk mendapatkan skor berhitung. Skor ini dapat diartikan sebagai prediksi probabilitas siswa menjawab soal dengan benar.

Cara lain untuk mendapatkan hasil ini (tanpa menggunakan IRT) adalah dengan melihat berapa persen anak-anak di sekolah yang menjawab seluruh soal—yang bila mengacu kepada kurikulum, semestinya sudah mereka kuasai—dengan benar. Pada Gambar 2 di bawah ini, kita dapat melihat bahwa pada 2014, sebanyak 46 persen siswa kelas 4 menjawab soal-soal kelas 3 atau kelas lebih rendah dengan benar. Pada 2000, siswa kelas 4 yang menjawab soal-soal kelas 3 atau kelas lebih rendah dengan benar adalah 60 persen. Antara 2000 dan 2014, persentase siswa yang menjawab soal-soal—sesuai kurikulum—dengan benar menurun pada tiap kelas.

Gambar 2

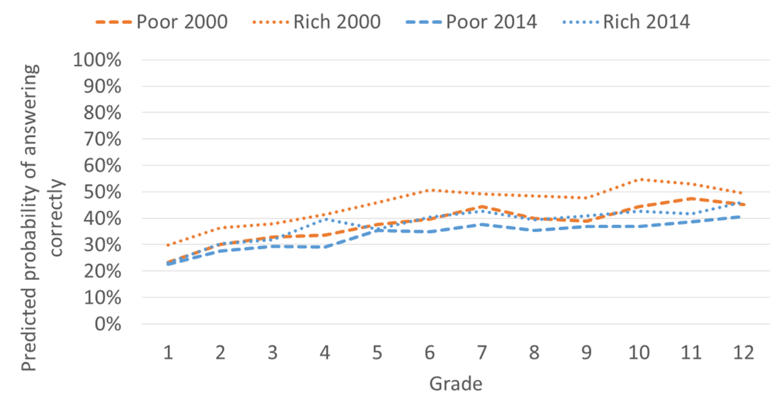

Kami juga menemukan bahwa pembelajaran mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 20 persen siswa dengan kondisi ekonomi paling baik. Kesenjangan kemampuan matematika antara siswa dengan kondisi ekonomi paling baik dengan siswa dengan kondisi ekonomi terbatas memang menurun antara 2000 dan 2014. Namun, dalam kurun waktu 14 tahun, tingkat penurunan kemampuan matematika pada siswa dengan kondisi ekonomi paling baik adalah 8 titik persentase, sedangkan pada siswa dengan kondisi ekonomi terbatas sebesar 4 titik persentase.

Gambar 3

Hasil ini konsisten dengan hasil matematika TIMSS—siswa kelas 8 di Indonesia berpartisipasi dalam TIMSS 1999, 2003, 2007, dan 2011; dalam jangka waktu tersebut, skor matematika mereka menurun dari 403 menjadi 386.

Salah satu pertanyaan yang kami terima saat mempresentasikan makalah ini—seperti di CIES 2019—adalah, mengapa?

Apa yang mendorong terjadinya penurunan ini dalam kurun waktu tersebut? Mengingat banyak reformasi bidang pendidikan di Indonesia sejak awal 2000, kemampuan matematika para siswa di negara ini semestinya justru meningkat. Menurut kami ada beberapa kemungkinan penjelasan.

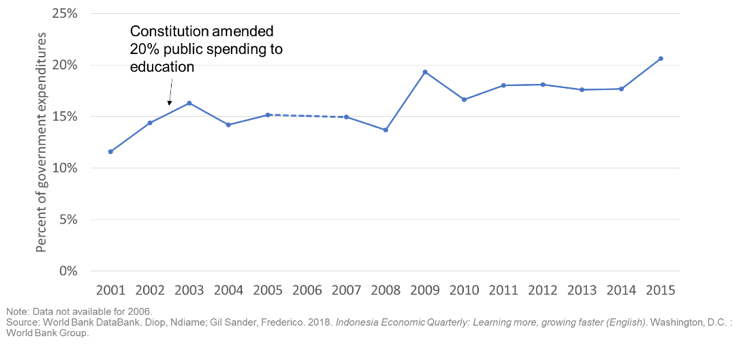

Anggaran kecil? Bukan—anggaran pendidikan di Indonesia naik hampir dua kali lipat pada kurun waktu tersebut. Pada 2002 Pemerintah Indonesia mengamendemen UUD 1945 dengan mengalokasikan minimum 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendidikan (Gambar 4).

Gambar 4

Jumlah guru kurang? Bukan—rasio murid terhadap guru di Indonesia telah menurun sejak 2005. Pada 2017, rasio murid terhadap guru di Indonesia 16:1 untuk sekolah dasar; ini merupakan salah satu rasio terendah di Asia.

Kualitas guru? Sepertinya bukan—kita tahu bahwa latar belakang pendidikan guru tidak sepenuhnya menjelaskan variasi efektivitas guru [dalam mengajar] di negara-negara maju. Di Indonesia, kemampuan guru-guru bergelar sarjana (S-1) dalam menjawab serangkaian soal matematika, sains, dan bahasa Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan guru-guru dengan latar belakang pendidikan di bawah S-1. Antara 2003 dan 2016, porsi guru bergelar S-1 melambung dari 37 menjadi 90 persen. Namun, dari studi lain kita juga mengetahui bahwa meningkatkan standar pendidikan guru tidak lantas memperbaiki pembelajaran. Intinya, berdasarkan penilaian secara sederhana terhadap kualitas guru, kondisi selama periode studi jauh membaik [dibandingkan waktu sebelumnya]. Dengan demikian, faktor kualitas guru tidak dapat dikatakan sebagai penyebab menurunnya pembelajaran.

Komposisi murid? Bukan—penjelasan yang lumrah untuk penurunan pembelajaran di banyak negara berkembang adalah karena munculnya murid-murid baru yang belum lama bersekolah, sehingga capaiannya rendah. Ini yang biasanya terjadi di negara-negara dengan jumlah murid yang meningkat—bahwa di dalam sistem pendidikan sekarang terdapat begitu banyak anak yang belum pernah bersekolah (dan/atau yang orang tuanya tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah) atau anak-anak yang tidak menamatkan sekolahnya—pembelajaran menurun, setidaknya untuk sementara waktu, sampai murid-murid tersebut terbiasa dengan sekolah dan mampu menyamai kemampuan teman-teman sebaya mereka.

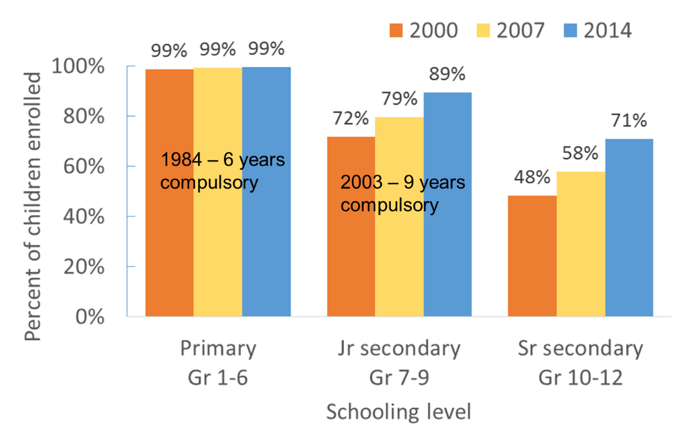

Di Indonesia, Program Wajib Belajar 6 Tahun disahkan pada 1984 (dilanjutkan dengan Wajib Belajar 9 Tahun pada 2003). Hasilnya, Indonesia telah mencapai kesetaraan gender dalam angka partisipasi siswa di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sejak akhir 1980-an/awal 1990-an. Gambar 5 juga menunjukkan bahwa pada periode studi kami, angka partisipasi di tingkat menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) memang meningkat sekitar 20 titik persentase. Tetapi, perlu diingat bahwa pertanyaan tes yang kami gunakan untuk analisis ini adalah yang setara kelas 5 SD atau lebih rendah—artinya, pendidikan yang ditempuh pascakelas 6 tidak membantu para siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seumpama terdapat pengaruh dari perubahan komposisi murid pada jenjang SMP dan SMA, diduga akan ada perbedaaan antara penurunan kemampuan matematika siswa pada kedua jenjang tersebut dengan siswa SD—namun, nyatanya tidak ada.

Gambar 5

Cara lain untuk menguji hipotesis terkait komposisi adalah dengan melihat skor seluruh populasi (anak-anak yang masih bersekolah maupun yang sudah berhenti bersekolah). Pada Gambar 6 kami menampilkan hasilnya berdasarkan usia. Terlihat bahwa penurunan pembelajaran terjadi di semua jenjang pendidikan.

Gambar 6

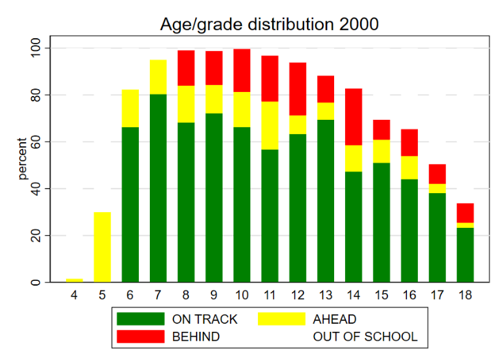

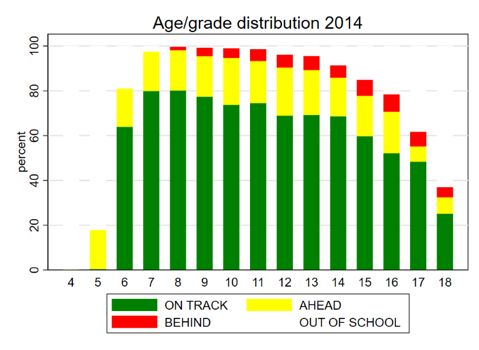

Jumlah siswa yang tinggal kelas menurun? Mungkin saja—antara 2000 dan 2014 persentase siswa SD yang tinggal kelas secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 38 persen (dari 17 persen pada 2000 menjadi 11 persen pada 2017). Gambar di bawah menunjukkan persentase anak yang usianya (i) sesuai dengan jenjang kelasnya (hijau), (ii) lebih lambat daripada jenjang kelasnya (merah), atau (iii) lebih cepat daripada jenjang kelasnya (kuning) pada 2000 dan 2014. Kita bisa melihat bahwa anak yang usianya lebih lambat daripada jenjang kelasnya berjumlah lebih sedikit, dan anak yang usianya lebih cepat daripada jenjang kelasnya berjumlah lebih banyak. Dengan demikian, siswa yang kemampuannya masih perlu ditingkatkan dapat mengulang kelas pada 2000, tetapi tidak demikian halnya pada 2014.

Gambar 7a

Gambar 7b

Perubahan pada penyelenggaraan ujian kelulusan sekolah? Mungkin saja—pada 2003, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional, termasuk penyelenggaraan ujian nasional. Sebelum 2003, kelulusan murid SD (kelas 6), SMP (kelas 9), dan SMA (kelas 12) ditentukan oleh nilai rapor dan nilai ujian. Setelah 2003, pemerintah daerah mengambil alih penyelenggaraan ujian kelulusan SD sehingga materi ujian pun berbeda-beda antar kabupaten/kota yang satu dengan yang lain.

Di tingkat SMP dan SMA, nilai ujian nasional masih menjadi penentu kelulusan. Pada 2003 – 2009, pemerintah menentukan nilai terendah dalam ujian nasional untuk dapat lulus. Pada 2010, aturan ini dilonggarkan sehingga nilai ujian nasional hanya menjadi salah satu komponen dalam penentuan nilai akhir siswa. Dan kelulusan ditentukan oleh nilai akhir siswa. Kurang lebih, kembali ke sistem sebelum 2003. Sejak 2015, yang sudah di luar periode studi kami, nilai ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan.

Meski demikian, di beberapa daerah, nilai ujian siswa kelas 6 dan 9 masih dianggap penting karena akan menjadi salah satu bahan pertimbangan masuk ke SMP atau SMA). Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian kelulusan siswa di tingkat SMP dan SMA.

Pengurangan jam pelajaran matematika? Mungkin saja—Menurut Kurikulum 1994, durasi pelajaran matematika untuk siswa SD kelas 1–3 adalah 10 jam dalam seminggu, sedangkan untuk kelas 4–6 adalah 8 jam dalam seminggu. Pada 2004, kurikulum mengalami perubahan; durasi pelajaran matematika untuk siswa SD kelas 1–6 ditetapkan menjadi 5 jam dalam seminggu. Perubahan kurikulum kembali terjadi pada 2006; guru diharuskan mengajar matematika kepada siswa SD kelas 1–3 menggunakan pembelajaran tematik. Dengan metode pembelajaran ini, guru memilih tema tertentu yang kemudian ditinjau dari beberapa mata pelajaran. Ini adalah perubahan yang sangat mendasar bagi guru yang minim riwayat pelatihan ataupun bimbingan dalam menerapkan metode pembelajaran ini. Perubahan kurikulum ini bisa jadi turut berimplikasi kepada banyaknya materi pelajaran yang mampu diajarkan oleh guru di kelas.

Desentralisasi? Apakah otonomi yang lebih besar berpengaruh terhadap kualitas? Sulit menjawabnya—pada 1999 Indonesia menetapkan sistem pemerintahan desentralisasi dan memberikan otonomi politik maupun keuangan lebih besar kepada pemerintah daerah. UU No. 20/2003 memperkuat putusan ini dalam bidang pendidikan dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola layanan pendidikan. Perekrutan guru masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan kurikulum pendidikan masih dirancang oleh Kemdikbud. Sementara, pemerintah daerah berwenang melakukan penempatan guru, perekrutan dan pemberhentian guru honorer, pengalokasian dana ke sekolah-sekolah, dan fungsi-fungsi lain terkait penyelenggaraan pendidikan.

Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mengetahui studi yang dapat membantu menjelaskan (atau menyangkal) penurunan ini? Kami menanti masukan dari Anda—hubungi kami lewat Twitter @SMERUInstitute, @dsuryadarma, @mandabeat, @BerkhoutEmilie.